それは一通の手紙が始まりだった。

ぽつぽつと窓ガラスを打つ雨音が聞こえ、城内が薄暗くなり始めた頃、インラス国王の従者の声が謁見の間に響き渡った。いつもは冷静な側近が、転がるように部屋に飛び込んできた異様な光景に、国王は思わず目を見張る。

「へ、陛下! 大変です! たったいま、ギルロから書簡が届きました! 王の印で封蝋もされています!」

「なに! 魔王から直々にきたのか?」

「いいえ! そ、それが、使いの者が言うには100年前に我が国インラスから、魔国ギルロに嫁いだ聖女からの手紙だと……」

「なんだと! 100年前の聖女から!?」

100年前、インラスから隣国ギルロに嫁いだ聖女がいることは、もはやおとぎ話のようなものだった。なんといってもギルロは、魔族が住む国で、気軽に遊びに行く場所ではない。

そのうえ人々を苦しめる瘴気が、ギルロから風に乗ってインラスにやってきていると言われている。病気に苦しむ国民は文句を言いたいが、そんなことをしたら戦争になりかねない。どんな攻撃をしてくるのか予想もできない魔族に対して、インラスはただただ静観するしかなかった。

そんな得体のしれない恐ろしい国に嫁いだのが、瘴気を浄化する力のある聖女だ。100年前のある日、突然ギルロから書簡が届き、そこにはこう書いてあったという。

「インラス国で一番力の強い聖女を、魔王の妃として迎えたい」

その申し出はあっという間に国中に広がり、パニックになった。力量に差はあれど、インラスには瘴気を浄化する聖女は何人もいる。

しかし一番というと、それはインラスの未来の王妃を意味していた。

後の花嫁であるその聖女も、当時は王太子の婚約者だった。そもそも聖女が王家に嫁ぐには理由がある。

なぜなら、この国では特に王族が瘴気の毒に侵されやすく、子供は生まれつき持病を持っているからだ。王家を存続させるには、聖女の力が必要なのだ。そのうえ、幼い頃から寄り添って過ごしてきた王太子と聖女は仲睦まじく、愛し合っていた。

とはいえ、魔国ギルロの申し出を断るわけにはいかない。インラス王は悩み、答えを出せずにいた。そんな時だった。

「ご安心ください! わたくしは愛する殿下と祖国のため、ギルロに嫁ぎます!」

決断したのは王子の婚約者である聖女だった。

本当に妃として求められているのかわからない。それどころかギルロに入ったとたん、慰み者として恐ろしい日々を過ごすかもしれない。

そう言って必死に考えを改めるよう王子が説得しても、聖女の考えは変わらなかった。

「心から祖国インラスを愛しています」

そう笑顔で告げて嫁入りしたが最後、聖女とは音信不通になった。不思議なことに聖女の家族も、突然姿を消してしまったという。

国王もこの出来事に関して口をつぐむようになり、次の年に王太子が別の聖女と結婚したことで、誰も魔王の花嫁になった聖女のことを語らなくなった。残ったのは、美しい悲恋の話ということだけ。

そして現在、その100年前の聖女から手紙が届いたというのだから、城は大変な騒ぎになっている。手紙の内容について明かされていないため、いろんな噂が飛び交っているのだ。

もちろんそれは、この国の聖女であるシンシアも例外ではなかった。

「シンシア、聞いた? 100年前の伝説の聖女様から手紙が届いたそうよ」

「もちろん聞いたわ、ミリア。でもいったい何が書かれているのかしら?」

コツコツと音を立て聖女シンシアと同じく聖女ミリアは、教会の廊下を二人仲良く歩いていた。同じ年に聖女に選ばれ切磋琢磨している彼女たちは、少し興奮した様子で手紙について話し始める。

「なんでも聖女様は、生贄を求めているのですって」

「い、生贄!?」

あまりにも予想外の言葉に、シンシアは持っていた本を落としてしまった。まさかそのような物騒な言葉が出てくるとは思わなかったのだ。祖国を守るため魔王に嫁いだ聖女が、そんな恐ろしい願いを手紙にしたためるとは考えもしなかった。

(やっぱり聖女として修練をつんでも、魔族の力に染まってしまうのかしら。恐ろしいわ……)

聖女は教会で授かる水晶を通して神に誓いを立て、浄化の力を受け取る。受け取った力で弱い者を守ること。悪意のある嘘をつかず、正直でいること。そうやって神と約束することで、初めて能力を発揮できる。

この誓いを破ると、神から浄化の力を奪われると言われている。実際に天罰があるかどうかはわからない。しかし真面目で少し怖がりなところがあるシンシアは、毎日胸元の水晶を握りしめ、心の中で神に誓っていた。

そうして力を得た聖女達は、病気が蔓延したり犯罪が増えないよう、聖なる山に入り日々瘴気を浄化していた。

(それにしてもこの数年で瘴気の量が倍になっているみたい。きっとギルロから大量に流れてきているんだわ……)

シンシアは先日まで浄化をしていた山でのことを思い出していた。浄化してもキリがないほど集まってくる黒い瘴気に、疲れ果てたシンシアは倒れてしまったのだ。ちょうどその日は教会の男性が食事を運んでくる日だったため、抱えて教会まで運んでもらえ難を逃れた。

「その100年前の聖女は、すでに亡くなっているのよね?」

シンシアにはとうてい生きているとは思えない。あんなに強い瘴気なのだ。あの毒のような空気が蔓延しているギルロでは、長くは生きられないだろう。それとも同じ魔族になってしまったのだろうか?

シンシアがぶるりと寒気がする体をさすると、その様子を見てミリアはクスクスと笑い始めた。

「ふふ。シンシアってば怖がりねえ。100年前にお嫁にいったのなら、生前に書いた手紙に決まってるじゃない。それとも彼女が魔族になっていると想像してしまったの?」

「そ、そういうわけじゃないわ!」

あわてて首を横に振ったけれど、長年一緒にいるミリアにはお見通しみたいだ。「怖がりは昔から変わらないわね~」と笑っている。シンシアとミリアは普通なら貴族階級が違い仲良くなれないはずだが、二人は出会った時からいつも一緒だった。

「そ、それで生贄というのは、どういう意味なの? 家畜を求めているの?」

ギルロでは、瘴気が強すぎて家畜が育たないのかもしれない。そう思ったシンシアだったが、ミリアの表情を見てすぐに悟った。

「……まさか、人間なの?」

「ええ、そのまさかよ。この国で一番清らかな乙女を生贄として差し出してほしいのですって」

「お、乙女を?」

「そう。守らなければ魔王直々に生贄を選びに来るらしいわ」

「魔王が!?」

それは生贄を出さなければ、ギルロが我が国を攻めると宣言したも同じではないか。その言葉にシンシアは体の芯から冷えていくのを感じた。

なぜならこの国では幼いころから、ギルロの恐ろしさを聞かされて育っているからだ。

「魔王を怒らせてはいけないよ」

「怒らせると野蛮な魔族を使って、この国の者を襲ってくるんだ」

「あいつらは女子供も容赦しない。いいや、そういう弱い者を最初に食いつくす卑劣な奴らなんだよ」

「ずいぶん昔に嫁いだ聖女も、きっとすぐに食われたのだろう……」

聖女が嫁いで以降、この国インラスとギルロとの間に目立った国交はないはずだ。

(それなのに急にどうして……?)

「シンシア大丈夫? 顔色が悪いわ」

「え? だ、大丈夫よ。ただ生贄を求めていることに驚いてしまって……」

「まあ、そうよね。でもあなたが生贄に選ばれることはないわ。だってそうでしょう? あなたはレイナード殿下と婚約しているんですもの」

「そ、それはそうだけど、だからといって誰かが生贄になるなんて見過ごすことはできないわ」

シンシアは国一番の浄化能力を認められ、下級貴族の出身ながら王太子レイナードと婚約していた。レイナードとの仲は悪くはなかったが、頻繁に山にこもり浄化することを命じられ、最近は挨拶すらかわしていない。

(どうにかレイナード様と面会できないかしら……)

婚約者といえど忙しいレイナードに会うことは難しかった。面会依頼も許可されるのは数日後。しかもほんの少しのお茶の時間だけなのだ。婚約したころは毎晩瘴気の毒におかされていないか浄化をしていたけれど、それもいつしか呼ばれなくなっていた。

(それでも聖女として、未来の王妃として、どうにか生贄を出さずにすむ方法を考えなくては!)

シンシアは心配そうに見つめるミリアと別れると、すぐに殿下に面会予約を申請した。しかし予想通りレイナードからの返事はこない。

「陛下や側近たちも、今頃どうするのか考えているのよね。私もまだ生贄を出さない方法を思いついていないし、待つしかないわ。それよりも王宮にまで瘴気が増えてきているのが心配よ。すぐに浄化しなくては!」

そう考えてシンシアは、いつも以上に瘴気の浄化をすることにした。しかし他の聖女はというと自分が生贄になるのではという心配で、教会に出てこなくなってしまった。親友のミリアでさえ、ここ数日は姿を現さない。

(それにしても消しても消しても瘴気が増えていくわ。いったいこれはどこから? もしかしてもう近くまで魔族が来ているのかしら)

シンシアは恐ろしい考えを振り払うように、その後も必死に瘴気の浄化を頑張っていた。そんな時だった。ようやく王族への面会の許可が下りたのだ。

「まだ解決の糸口すら見えていないけど、王宮に瘴気が増えていることだけでも伝えなくては!」

そう意気込んでシンシアはレイナード殿下が待つ部屋を訪れた。しかし案内されたその部屋は、いつもお茶会をする部屋ではなく、陛下に謁見する大広間だった。

(どうしてここに……? 陛下にも会えるように取り計らってくださったの?)

シンシアが広間に入ると、目の前には陛下と王妃、そしてその隣にはレイナード殿下が待ち構えていた。そのうえ三人とも表情は硬く、陛下に至っては明らかに不愉快そうな顔だ。

その異様な光景に、シンシアは言葉が出てこない。それでもなんとかバクバクと音を立てる胸を手で押さえ、そっと跪いた。

最初に口を開いたのは面会を申請していたレイナードではなく、陛下だった。

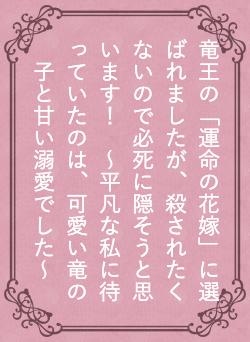

「シンシア・グローリー男爵令嬢。君には隣国ギルロに嫁入りしてもらうことになった」

その言葉にシンシアは信じられない気持ちで顔を上げた。

「……え? わたくしがギルロに? そ、それはいったいどういうことでしょうか?」

いつの間にか、シンシアの周りを囲むように護衛騎士が立っている。剣先こそ向けていないものの、いつでも攻撃できる体勢に、ビクリと肩が震えた。

(まるで私を逃がさないようにしているみたいだわ……)

オロオロと辺りを見回していると、いつも優しかった陛下が鋭い目つきでシンシアを睨んだ。

「光栄に思いたまえ! 君はギルロ国の王妃になれるのだ」

「で、ですが! わたくしはレイナード様と婚約しております!」

状況がのみこめないシンシアは、必死の思いで陛下の隣に立つレイナードへと視線を向ける。しかしその助けを求める声は、レイナードの眉間のしわを深くさせるだけだった。

「愚かな。まだわからないのか? 君のような卑しい女は魔族の花嫁がふさわしい。この期に及んでまだ私の婚約者として振る舞うなど、恥ずかしいと思わないのか!」

「え……? わたくしが卑しい……?」

(どういうこと? 会えない時間が多かったとはいえ、私はこんな侮辱をうけることはしていない。そもそも婚約は王命だったからなのに!)

シンシアとレイナードが婚約したのは、瘴気で苦しんでいた王妃を治療したことがきっかけだった。どの聖女も救うことができなかった王妃を浄化したことで、シンシアはレイナードとの婚約を命じられた。

二人の婚約を一番喜んだのも、王妃だった。病から救ってくれたシンシアをいつも大事にし、優しく接してくれていた。それなのに今では冷たい氷のような表情でシンシアを見つめている。

「シンシア。あなた聖なる山で男と逢引きをし、そのうえその男に抱きかかえられて部屋に戻ったそうね」

「……え? なんのことでしょうか?」

「まあ! 嘘をつき私を欺こうとするなんて、聖女の誓いを破るつもりなの!」

一瞬なんの話か理解できなかったシンシアだったが、すぐにそれが先日浄化中に倒れたことだと思い当たった。

「王妃様、それはわたくしが先日、瘴気の浄化で消耗し倒れてしまっただけでございます。教会の男性に助けてもらい介抱してもらったのです。嘘はついておりません。信じてください」

とんだ誤解だ。でもこの件なら教会に問い合わせれば、すぐに理解してもらえるはず。そう思ってホッと息を吐いたのだが、王族の視線はさらに厳しくなっていく。

「まだ嘘をつこうと言うの! 教会のその男もあなたと山で逢引きをしていたことを認めています! レイナードの日々の浄化もせずほうっておいて、男を毎晩のように部屋に入れていたことも証言が取れています!」

「ええ!? そんなこと絶対にありえません! 男の人を部屋に招くなど、教会の部屋は男子禁制ですから!」

「まあ! それなら王妃であるわたくしが、嘘をついているというのですか! なんと浅ましいこと。やはりレイナードの言うとおり、証言者を用意しておいてよかったわ。レイナード、彼女をここに」

「え……」

シンシアは目を疑った。王妃に促され、レイナードがエスコートしているその相手。シンシアの行動を証言するという者。

それがずっと一緒に過ごしてきた、親友のミリアだったからだ。

「ミ、ミリア……?」

「わたくしは嘘偽りなく証言することを神に誓います」

目の前のミリアはシンシアの呼びかけにも答えず、王族の前に跪き証言の誓いを述べ始めた。神に誓った証である、胸元の水晶がぽうっと青白く光る。そしてゆっくりと立ち上がると、シンシアに向かって指をさし叫んだ。

「シンシア・グローリー! この者は聖女としての務めを他の者に押し付け、毎晩のように男を私室に招いていました。そしてことあるごとにレイナード様の婚約者を盾に、横暴な態度を繰り返しております。どうか真面目に務めをはたしている我々本物の聖女に救いをくださいませ!」

「ミリア……なぜそんな嘘を……」

シンシアの呟きが静まり返った部屋に響き渡った。しかしその言葉さえも不快なものとして、その場にいる者たちは憎しみをこめてシンシアを見ている。

(神に誓って嘘の証言をすると、聖女の力がなくなってしまう。何年も修練をつみ聖女の力を得たはずなのに、ミリアはどうしてしまったの?)

「こちらがわたくしが集めたシンシアに関する証言です。本物の証として血判も押してありますので、お確かめください」

ミリアはそう言って陛下の前に跪き、手に持った羊皮紙を渡した。陛下もその内容を読み、ゆっくりとうなずく。そして大きく王笏を振り上げると、シンシアに向かって叫んだ。

「シンシア、貴様は王族を欺いた罪によって聖女の称号をはく奪する! よってレイナードとの婚約も破棄し、魔族への花嫁として我が国に尽くせ! 王妃を救ったことで処刑だけは許してやるが、明日の朝にはこの国から出ていけ!」

そのままダンと大きく音を立て王笏を振り下ろすと、陛下はレイナードとミリアのほうを振り向いた。

「レイナードの新しい婚約者は勇気をもって真実を語った、ミリア・イーステン侯爵令嬢とする!」

その言葉に二人は満面の笑みを浮かべ、手を握り合った。そして誰もシンシアのほうを振り返ることもなく、謁見の間から去っていく。残されたシンシアは護衛騎士に乱暴に促され、王宮の使用人部屋に監禁されることになった。

(ああ……そういうことなのね……)

茫然と事の成り行きを見ているしかなかったシンシアでも、ようやく目の前の出来事の意味がわかった。

(すべてはミリアがレイナード様と結婚したかったから。ううん。もしかしたら王妃になりたかったから?)

もともとレイナードに恋心を抱いていたわけじゃない。だからなのかシンシアにとって一番つらかったのは、親友だと思っていたミリアに裏切られたことだった。

「お父様、お母様、スカーレット、ごめんなさい……」

窓もない質素な部屋のすみで、シンシアは優しい両親と妹のことを思い涙した。

(もしかしたら私のせいで家族まで罰せられるかもしれない……!)

家族への処刑を考えるだけで、シンシアは居ても立っても居られなかった。そしてそのまま一睡もできず朝を迎えたころ、突然部屋の扉が開いた。

「ほら、あなたの聖女服よ。さっさと着なさい」

入ってきたのはミリアだった。昨日までの優しいミリアとは違い、煩わしそうに持っていた服をシンシアの顔めがけて投げつける。

「ミリア……なぜあんな嘘をついたの? レイナード様と結婚したいのなら相談してくれれば私――」

「まだわからないの? 私はあなたのなにもかもが嫌いだったのに。本当に馬鹿みたいに純粋ね」

「え……」

心のどこかで会って説明すれば、まだわかってもらえるのだと思っていた。しかしそんな最後の希望を嘲笑うかのように、ミリアは古びたローブを床に放り投げ、足で踏みつけた。

「ほら、早く支度しなさい。私はね、最初に会った時から嫌いだったの。侯爵家の私より強い浄化力をもったあなたを好きになれるわけないでしょう? それにあなたが現れるまでは、王妃になるのはこの私だったのよ!」

ギリリと歯ぎしりの音がするほど顔をゆがませ、ミリアは強引にシンシアを立たせる。

「だからね、理不尽に奪われたものは奪い返さなきゃ。最初に私から奪ったのはあなたなのだから、恨むなら自分自身を恨みなさい」

ミリアは満足そうに微笑み、シンシアの頭にヴェールをかけた。

「結婚おめでとう。ふふ。あなたはきっと良い生贄になれるわね。その絶望した顔、魔王も満足するはずよ」

薄い布地の奥に、ミリアの水晶が見えた。聖女の証である水晶のネックレス。浄化をする時は内側からキラキラと美しい金の粒が浮かび上がるのだ。しかし今目の前にあるそれは、どす黒い渦が巻いていた。

そこからどうやって馬車に乗ったのか、シンシアは覚えていない。気づくともう城を出ていて、ギルロとの国境付近に着いていた。

「降りろ!」

シンシアは乱暴に馬車から降ろされ、その場に突き飛ばされた。

「ギルロから迎えが来るらしい。ここで待っていろ!」

そう言うと馬車は逃げるように去っていった。ギルロとの国境付近は人が住んでいない荒野だ。本当に迎えが来るのかわからないが、シンシアは待つことしかできずその場に座り込んだ。

辺りはシンと静まり返っていて、人の気配はない。しかし不思議なことに色鮮やかな可愛い小鳥が空を楽しそうに飛んでいて、頬を通り抜ける風も心地よかった。

「変ね。どうしてこのあたりの空気は澄んでいるのかしら……?」

ここは魔族が住んでいるギルロとの国境付近なのに、まったくといっていいほど瘴気がない。それどころか深呼吸をしたくなるほど、清々しい空気なのだ。

そのうえここで過ごしているだけで、とても気分が良くなってきた。もちろんこれから自分が生贄になって魔族になぶり殺されることも知っている。それなのに、妙に幸せな気持ちが心の奥からわいてくるのだ。

(あまりにも急にいろんなことが起こったから、おかしくなっちゃったのかしら?)

そんなことを考えて鼻歌を歌っていると、遠くからでもわかるほど豪華な馬車が近づいてくるのが見えた。

「あれが、ギルロ国の迎え? まさかね……」

あんなにすごい馬車はインラスでも見たことがない。王族が式典などで使う馬車ですら、あの馬車と比べれば見劣りするだろう。しかも一台ではなく三台も続いている。

その様子にシンシアは自分の迎えではないと判断し、そっと道から外れた場所に移動しようと歩き始めた。その時だった。

「お待ちください! シンシア様!」

「え?」

自分の名を呼びかけるその声に、シンシアは振り返る。するとそこには慌てたように駆け寄ってくる男がいた。

「はあ、はあ。到着が遅くなってしまい申し訳ございません。ギルロ国の使者であるミゲル・ローバーと申します。まさかシンシア様がこの様な場所でお待ちになっているとは思わず、ご無礼をいたしました」

金糸の刺繍がふんだんにはいった貴族服を着たその男は、シンシアの前に跪き許しを請い始めた。予想もしていなかったその展開にシンシアは大あわてで状況を説明する。

「わ、わたくしこそ、申し訳ございません。その、馬車があまりにも豪華ですので、わたくしのお迎えではないと思ったのです。邪魔になってはいけないと離れただけなのですが……」

「そうでしたか! それにしてもなぜインラスの者はいないのでしょうか? お付きの侍女もいないようですし……。おや? お荷物は後で送ってくるのですか? そのような連絡はきておりませんが、これはいったい……」

着の身着のままで道に佇んでいることを、どう説明すればいいのかわからない。それにどうせ食われるだけなら持っていく物など必要ないでしょうと言える雰囲気でもなかった。

(それにこの人も魔族なのよね? インラス国の者とまったく同じに見えるわ。それどころか、かなりの高位貴族のように見える……)

てっきり魔族は頭に角が生えていたり、自分たちと容姿が違うのだろうと思っていた。しかし目の前にいるミゲルはいたって普通。それどころかインラス中の女性がうっとりとするほどの美形だった。

(それにしてもどう説明しようかしら。馬車が三台もあったのは私の荷物用なの? ……いいえ! もしかしてギルロへの貢物用だったのでは!?)

「も、申し訳ございません! わたくし何も準備してきておらず……!」

困ったシンシアがオロオロとしていると、男は「ふむ。これはまさか……」とつぶやいた後、にっこりとほほ笑み手を差し伸べた。

「シンシア様、お荷物のことはあとにして、まずは城にご案内いたしましょう。魔王様もお待ちですし、なによりお疲れでしょうから。さ、どうぞこちらへ」

ミゲルと名乗った男は優雅なしぐさでシンシアをエスコートすると、先ほどの立派な馬車に乗せてくれた。

「わあ! なんて素敵なの……!」

馬車は内装もとても美しく、乗り心地も素晴らしかった。ほんの少し窓を開けてみると、やはり瘴気はなく気持ちよい風が入ってくる。そのせいか、これから処刑されるかもしれないというのに、心が妙に弾んでくる。

「あれがギルロ国の門ですか?」

遠くに大きな門があり、そこにはたくさんの人が立っているのが見えた。しかも近づくにつれ大騒ぎしているような声が聞こえてくる。

「ギルロにはもう入っていますよ。あれは城下町に入る門です。ああ……、ここまでバカ騒ぎの声が聞こえてきますね。お恥ずかしいことです」

斜め前に座っているミゲルが、呆れたようにため息をついた。

(バカ騒ぎ? なにかあったのかしら?)

不思議に思っていると、すぐにどういう状況かわかった。

「ご結婚おめでとうございます!」

「シンシア王妃! 万歳!」

「聖女様がいらっしゃったぞ!」

(え? ええ? 歓迎されてる? それに王妃様って……)

城下町に入るやいなや、あちらこちらから歓迎の声が聞こえてきた。そっと外を見ると皆大喜びしていて、まるでお祭り状態だ。それによく見ると町全体が飾り付けられているようだ。

「こ、これは……?」

「申し訳ございません。魔王様のもとにシンシア様が嫁ぐと国民が知った瞬間からこの状態で、正直手に負えないのです。あの、あまりにも目に余る商品がありましたら、販売停止いたしますので」

「え? 商品?」

その言葉に再び外を見てみると、街道の看板に「新商品! シンシアクッキー」「期間限定! シンシアキャンディー」「ご成婚記念セール」「今なら二人の似顔絵カードつき!」と自分の名が入ったさまざまな記念商品が売り出されているのが見えた。

「す、すごい……!」

「悪気はないのですが、どうもお祭り好きな国民でして」

(これって本当に結婚するのかしら? 100年前の聖女様からの手紙では生贄を求めているということだったはず。それともギルロでは、結婚は生贄の隠語なの……?)

そう考えると残酷な風景だけど、この歓迎ぶりにも合点がいく。見たところギルロはインラスよりも非常に裕福な国のようだ。地図上でも領土は広く、わざわざ他国から王妃を迎える必要はない。それどころか権力争いを考えると、他国の妃など邪魔な存在でしかないはず。

「ミゲルさん。その、王宮についたら儀式があるのでしょうか?」

きっと生贄として魔王に捧げる儀式があるはずだ。なるべく痛くないほうが良いのだけど、心構えだけでもしておきたい。

そう思ってシンシアが質問したのだが、ミゲルは「儀式、ですか?」と戸惑ったような顔をしている。そして、しばらく首を傾げたあと、ポンと手を打った。

「ああ! 結婚式のことですか? もちろん盛大にしますが、まずは歓迎の宴を予定しております」

「歓迎の宴……」

「ええ、でももしお疲れならば、明日以降にすることも可能ですが」

「いいえ! 早く終わらせてしまいましょう!」

(こういったことはさっさと終わらせてしまったほうがいい。決心がにぶって恐怖にさいなまれるだけだもの)

シンシアがグッと拳を握りしめそう言うと、ミゲルは何か言いたそうに考え込み始めた。しかし二人が再び話す時間もなく、馬車は王宮についていた。

「ご結婚おめでとうございます、シンシア様!」

「さあ、こちらでお召し替えをいたしましょう」

「お茶の準備をいたしますが、お好きな茶葉はありますか? なんでもご用意させていただきます」

「お疲れでしたらお湯の準備も整っておりますが、いかがいたしましょう?」

数人の侍女が嬉しそうに世話をし始め、シンシアはあっけにとられるばかりだった。そして侍女たちに促されるように動いていると、気づけば美しいドレス姿になっていた。このドレスは魔王様からのプレゼントだという。

(こんな高価なドレス、初めてだわ……)

思えば婚約者だったレイナードからは、なにひとつ贈り物をされたことはなかった。婚約者として夜会に出る時も、聖女服を着ることを強制されていたくらいだ。

久しぶりに着たドレスに、シンシアは自然と笑みがこぼれた。貧しい家庭だったため、デビュタントですらこんな立派なドレスを着たことがない。無意識にゆらゆらとスカートを揺らしている自分に気づき、シンシアはハッと顔を上げた。

(私ったら何浮かれてるの! これは死に装束なのよ! 死のドレス!)

ギルロに入ってからというもの、どうも心が浮き立っている。シンシアはそんな自分にウンザリしながら、侍女に案内され魔王のもとへ歩いていった。

「こちらで魔王様がお待ちです」

案内された謁見の間の扉が開くと、シンシアの胸がドクンとはねた。目の前にいる魔王があまりにも美しかったからだ。

端正な顔立ちに、腰まであるプラチナブロンドの髪がキラキラと光っている。薄い唇が穏やかな弧を描き、シンシアを見つめる菫色の瞳は甘く優しい。

「遠いところ大変だったね。疲れているだろうが、少し話をしたい」

魔王が促すようにそっと手を差し出したことで、ようやくシンシアは視線を外すことができた。

(馬鹿! もう本当に私って馬鹿! これから生贄にされるというのに、なにを見惚れているの! これではいけないわ! さっさと終わらせてしまおう!)

シンシアは大きく息を吐くと、意を決したように魔王に向かって歩き出した。そしてスッと跪くと顔を伏せたまま話し始めた。

「魔王様、はじめてお目にかかります。わたくしシンシア・グローリーと申します。このたびは100年前に嫁いだ聖女様の命により、生贄としてやってきました。覚悟はできております。どうぞ慈悲の気持ちがあるのでしたら、すぐにでも儀式をして神のもとに旅立たせてもらえませんか?」

一息でそう言うと、シンシアは震える手にグッと力を込めた。

この発言も生贄の分際で無礼だと言われるかもしれない。それでも今のシンシアにとって長く待たされる時間はなにより恐ろしい。

(ううん。もうここで切り捨てられたほうがマシなのかも)

そう思って今か今かと魔王からの返事を待っていたが、しばらくたっても何も言葉が返ってこない。不思議に思って恐る恐る顔を上げてみると、ものすごく青ざめた顔の魔王が頭を抱えていた。

いや、頭を抱えていたのは魔王だけではなかった。迎えにきてくれたミゲルも、お世話をしてくれた侍女たちも、皆一様に泣きそうな顔をしている。その異様な光景にシンシアは恐る恐る声をかけた。

「あ、あの……みなさ」

「やっぱり嫌がられてるよ!」

「魔王様! お気を確かに!」

シンシアの声を掻き消すような魔王の嘆きに、周囲の者たちがいっせいに駆け寄っていく。そして魔王の肩にポンと手を置いては、口々に慰めの言葉を言い始めた。

「大丈夫ですよ! きっと話し合えばわかってもらえますって! ……たぶん」

「そうですよ! 魔王様、顔だけはいいから!……ですよね? みなさん!」

「そうそう! シンシア様に魅力をアピールしていきましょうよ!……ありますよね? 魅力」

そんな突然始まった妙な励ましのやり取りに、シンシアはただただ呆然と立ち尽くしていた。

ぽつぽつと窓ガラスを打つ雨音が聞こえ、城内が薄暗くなり始めた頃、インラス国王の従者の声が謁見の間に響き渡った。いつもは冷静な側近が、転がるように部屋に飛び込んできた異様な光景に、国王は思わず目を見張る。

「へ、陛下! 大変です! たったいま、ギルロから書簡が届きました! 王の印で封蝋もされています!」

「なに! 魔王から直々にきたのか?」

「いいえ! そ、それが、使いの者が言うには100年前に我が国インラスから、魔国ギルロに嫁いだ聖女からの手紙だと……」

「なんだと! 100年前の聖女から!?」

100年前、インラスから隣国ギルロに嫁いだ聖女がいることは、もはやおとぎ話のようなものだった。なんといってもギルロは、魔族が住む国で、気軽に遊びに行く場所ではない。

そのうえ人々を苦しめる瘴気が、ギルロから風に乗ってインラスにやってきていると言われている。病気に苦しむ国民は文句を言いたいが、そんなことをしたら戦争になりかねない。どんな攻撃をしてくるのか予想もできない魔族に対して、インラスはただただ静観するしかなかった。

そんな得体のしれない恐ろしい国に嫁いだのが、瘴気を浄化する力のある聖女だ。100年前のある日、突然ギルロから書簡が届き、そこにはこう書いてあったという。

「インラス国で一番力の強い聖女を、魔王の妃として迎えたい」

その申し出はあっという間に国中に広がり、パニックになった。力量に差はあれど、インラスには瘴気を浄化する聖女は何人もいる。

しかし一番というと、それはインラスの未来の王妃を意味していた。

後の花嫁であるその聖女も、当時は王太子の婚約者だった。そもそも聖女が王家に嫁ぐには理由がある。

なぜなら、この国では特に王族が瘴気の毒に侵されやすく、子供は生まれつき持病を持っているからだ。王家を存続させるには、聖女の力が必要なのだ。そのうえ、幼い頃から寄り添って過ごしてきた王太子と聖女は仲睦まじく、愛し合っていた。

とはいえ、魔国ギルロの申し出を断るわけにはいかない。インラス王は悩み、答えを出せずにいた。そんな時だった。

「ご安心ください! わたくしは愛する殿下と祖国のため、ギルロに嫁ぎます!」

決断したのは王子の婚約者である聖女だった。

本当に妃として求められているのかわからない。それどころかギルロに入ったとたん、慰み者として恐ろしい日々を過ごすかもしれない。

そう言って必死に考えを改めるよう王子が説得しても、聖女の考えは変わらなかった。

「心から祖国インラスを愛しています」

そう笑顔で告げて嫁入りしたが最後、聖女とは音信不通になった。不思議なことに聖女の家族も、突然姿を消してしまったという。

国王もこの出来事に関して口をつぐむようになり、次の年に王太子が別の聖女と結婚したことで、誰も魔王の花嫁になった聖女のことを語らなくなった。残ったのは、美しい悲恋の話ということだけ。

そして現在、その100年前の聖女から手紙が届いたというのだから、城は大変な騒ぎになっている。手紙の内容について明かされていないため、いろんな噂が飛び交っているのだ。

もちろんそれは、この国の聖女であるシンシアも例外ではなかった。

「シンシア、聞いた? 100年前の伝説の聖女様から手紙が届いたそうよ」

「もちろん聞いたわ、ミリア。でもいったい何が書かれているのかしら?」

コツコツと音を立て聖女シンシアと同じく聖女ミリアは、教会の廊下を二人仲良く歩いていた。同じ年に聖女に選ばれ切磋琢磨している彼女たちは、少し興奮した様子で手紙について話し始める。

「なんでも聖女様は、生贄を求めているのですって」

「い、生贄!?」

あまりにも予想外の言葉に、シンシアは持っていた本を落としてしまった。まさかそのような物騒な言葉が出てくるとは思わなかったのだ。祖国を守るため魔王に嫁いだ聖女が、そんな恐ろしい願いを手紙にしたためるとは考えもしなかった。

(やっぱり聖女として修練をつんでも、魔族の力に染まってしまうのかしら。恐ろしいわ……)

聖女は教会で授かる水晶を通して神に誓いを立て、浄化の力を受け取る。受け取った力で弱い者を守ること。悪意のある嘘をつかず、正直でいること。そうやって神と約束することで、初めて能力を発揮できる。

この誓いを破ると、神から浄化の力を奪われると言われている。実際に天罰があるかどうかはわからない。しかし真面目で少し怖がりなところがあるシンシアは、毎日胸元の水晶を握りしめ、心の中で神に誓っていた。

そうして力を得た聖女達は、病気が蔓延したり犯罪が増えないよう、聖なる山に入り日々瘴気を浄化していた。

(それにしてもこの数年で瘴気の量が倍になっているみたい。きっとギルロから大量に流れてきているんだわ……)

シンシアは先日まで浄化をしていた山でのことを思い出していた。浄化してもキリがないほど集まってくる黒い瘴気に、疲れ果てたシンシアは倒れてしまったのだ。ちょうどその日は教会の男性が食事を運んでくる日だったため、抱えて教会まで運んでもらえ難を逃れた。

「その100年前の聖女は、すでに亡くなっているのよね?」

シンシアにはとうてい生きているとは思えない。あんなに強い瘴気なのだ。あの毒のような空気が蔓延しているギルロでは、長くは生きられないだろう。それとも同じ魔族になってしまったのだろうか?

シンシアがぶるりと寒気がする体をさすると、その様子を見てミリアはクスクスと笑い始めた。

「ふふ。シンシアってば怖がりねえ。100年前にお嫁にいったのなら、生前に書いた手紙に決まってるじゃない。それとも彼女が魔族になっていると想像してしまったの?」

「そ、そういうわけじゃないわ!」

あわてて首を横に振ったけれど、長年一緒にいるミリアにはお見通しみたいだ。「怖がりは昔から変わらないわね~」と笑っている。シンシアとミリアは普通なら貴族階級が違い仲良くなれないはずだが、二人は出会った時からいつも一緒だった。

「そ、それで生贄というのは、どういう意味なの? 家畜を求めているの?」

ギルロでは、瘴気が強すぎて家畜が育たないのかもしれない。そう思ったシンシアだったが、ミリアの表情を見てすぐに悟った。

「……まさか、人間なの?」

「ええ、そのまさかよ。この国で一番清らかな乙女を生贄として差し出してほしいのですって」

「お、乙女を?」

「そう。守らなければ魔王直々に生贄を選びに来るらしいわ」

「魔王が!?」

それは生贄を出さなければ、ギルロが我が国を攻めると宣言したも同じではないか。その言葉にシンシアは体の芯から冷えていくのを感じた。

なぜならこの国では幼いころから、ギルロの恐ろしさを聞かされて育っているからだ。

「魔王を怒らせてはいけないよ」

「怒らせると野蛮な魔族を使って、この国の者を襲ってくるんだ」

「あいつらは女子供も容赦しない。いいや、そういう弱い者を最初に食いつくす卑劣な奴らなんだよ」

「ずいぶん昔に嫁いだ聖女も、きっとすぐに食われたのだろう……」

聖女が嫁いで以降、この国インラスとギルロとの間に目立った国交はないはずだ。

(それなのに急にどうして……?)

「シンシア大丈夫? 顔色が悪いわ」

「え? だ、大丈夫よ。ただ生贄を求めていることに驚いてしまって……」

「まあ、そうよね。でもあなたが生贄に選ばれることはないわ。だってそうでしょう? あなたはレイナード殿下と婚約しているんですもの」

「そ、それはそうだけど、だからといって誰かが生贄になるなんて見過ごすことはできないわ」

シンシアは国一番の浄化能力を認められ、下級貴族の出身ながら王太子レイナードと婚約していた。レイナードとの仲は悪くはなかったが、頻繁に山にこもり浄化することを命じられ、最近は挨拶すらかわしていない。

(どうにかレイナード様と面会できないかしら……)

婚約者といえど忙しいレイナードに会うことは難しかった。面会依頼も許可されるのは数日後。しかもほんの少しのお茶の時間だけなのだ。婚約したころは毎晩瘴気の毒におかされていないか浄化をしていたけれど、それもいつしか呼ばれなくなっていた。

(それでも聖女として、未来の王妃として、どうにか生贄を出さずにすむ方法を考えなくては!)

シンシアは心配そうに見つめるミリアと別れると、すぐに殿下に面会予約を申請した。しかし予想通りレイナードからの返事はこない。

「陛下や側近たちも、今頃どうするのか考えているのよね。私もまだ生贄を出さない方法を思いついていないし、待つしかないわ。それよりも王宮にまで瘴気が増えてきているのが心配よ。すぐに浄化しなくては!」

そう考えてシンシアは、いつも以上に瘴気の浄化をすることにした。しかし他の聖女はというと自分が生贄になるのではという心配で、教会に出てこなくなってしまった。親友のミリアでさえ、ここ数日は姿を現さない。

(それにしても消しても消しても瘴気が増えていくわ。いったいこれはどこから? もしかしてもう近くまで魔族が来ているのかしら)

シンシアは恐ろしい考えを振り払うように、その後も必死に瘴気の浄化を頑張っていた。そんな時だった。ようやく王族への面会の許可が下りたのだ。

「まだ解決の糸口すら見えていないけど、王宮に瘴気が増えていることだけでも伝えなくては!」

そう意気込んでシンシアはレイナード殿下が待つ部屋を訪れた。しかし案内されたその部屋は、いつもお茶会をする部屋ではなく、陛下に謁見する大広間だった。

(どうしてここに……? 陛下にも会えるように取り計らってくださったの?)

シンシアが広間に入ると、目の前には陛下と王妃、そしてその隣にはレイナード殿下が待ち構えていた。そのうえ三人とも表情は硬く、陛下に至っては明らかに不愉快そうな顔だ。

その異様な光景に、シンシアは言葉が出てこない。それでもなんとかバクバクと音を立てる胸を手で押さえ、そっと跪いた。

最初に口を開いたのは面会を申請していたレイナードではなく、陛下だった。

「シンシア・グローリー男爵令嬢。君には隣国ギルロに嫁入りしてもらうことになった」

その言葉にシンシアは信じられない気持ちで顔を上げた。

「……え? わたくしがギルロに? そ、それはいったいどういうことでしょうか?」

いつの間にか、シンシアの周りを囲むように護衛騎士が立っている。剣先こそ向けていないものの、いつでも攻撃できる体勢に、ビクリと肩が震えた。

(まるで私を逃がさないようにしているみたいだわ……)

オロオロと辺りを見回していると、いつも優しかった陛下が鋭い目つきでシンシアを睨んだ。

「光栄に思いたまえ! 君はギルロ国の王妃になれるのだ」

「で、ですが! わたくしはレイナード様と婚約しております!」

状況がのみこめないシンシアは、必死の思いで陛下の隣に立つレイナードへと視線を向ける。しかしその助けを求める声は、レイナードの眉間のしわを深くさせるだけだった。

「愚かな。まだわからないのか? 君のような卑しい女は魔族の花嫁がふさわしい。この期に及んでまだ私の婚約者として振る舞うなど、恥ずかしいと思わないのか!」

「え……? わたくしが卑しい……?」

(どういうこと? 会えない時間が多かったとはいえ、私はこんな侮辱をうけることはしていない。そもそも婚約は王命だったからなのに!)

シンシアとレイナードが婚約したのは、瘴気で苦しんでいた王妃を治療したことがきっかけだった。どの聖女も救うことができなかった王妃を浄化したことで、シンシアはレイナードとの婚約を命じられた。

二人の婚約を一番喜んだのも、王妃だった。病から救ってくれたシンシアをいつも大事にし、優しく接してくれていた。それなのに今では冷たい氷のような表情でシンシアを見つめている。

「シンシア。あなた聖なる山で男と逢引きをし、そのうえその男に抱きかかえられて部屋に戻ったそうね」

「……え? なんのことでしょうか?」

「まあ! 嘘をつき私を欺こうとするなんて、聖女の誓いを破るつもりなの!」

一瞬なんの話か理解できなかったシンシアだったが、すぐにそれが先日浄化中に倒れたことだと思い当たった。

「王妃様、それはわたくしが先日、瘴気の浄化で消耗し倒れてしまっただけでございます。教会の男性に助けてもらい介抱してもらったのです。嘘はついておりません。信じてください」

とんだ誤解だ。でもこの件なら教会に問い合わせれば、すぐに理解してもらえるはず。そう思ってホッと息を吐いたのだが、王族の視線はさらに厳しくなっていく。

「まだ嘘をつこうと言うの! 教会のその男もあなたと山で逢引きをしていたことを認めています! レイナードの日々の浄化もせずほうっておいて、男を毎晩のように部屋に入れていたことも証言が取れています!」

「ええ!? そんなこと絶対にありえません! 男の人を部屋に招くなど、教会の部屋は男子禁制ですから!」

「まあ! それなら王妃であるわたくしが、嘘をついているというのですか! なんと浅ましいこと。やはりレイナードの言うとおり、証言者を用意しておいてよかったわ。レイナード、彼女をここに」

「え……」

シンシアは目を疑った。王妃に促され、レイナードがエスコートしているその相手。シンシアの行動を証言するという者。

それがずっと一緒に過ごしてきた、親友のミリアだったからだ。

「ミ、ミリア……?」

「わたくしは嘘偽りなく証言することを神に誓います」

目の前のミリアはシンシアの呼びかけにも答えず、王族の前に跪き証言の誓いを述べ始めた。神に誓った証である、胸元の水晶がぽうっと青白く光る。そしてゆっくりと立ち上がると、シンシアに向かって指をさし叫んだ。

「シンシア・グローリー! この者は聖女としての務めを他の者に押し付け、毎晩のように男を私室に招いていました。そしてことあるごとにレイナード様の婚約者を盾に、横暴な態度を繰り返しております。どうか真面目に務めをはたしている我々本物の聖女に救いをくださいませ!」

「ミリア……なぜそんな嘘を……」

シンシアの呟きが静まり返った部屋に響き渡った。しかしその言葉さえも不快なものとして、その場にいる者たちは憎しみをこめてシンシアを見ている。

(神に誓って嘘の証言をすると、聖女の力がなくなってしまう。何年も修練をつみ聖女の力を得たはずなのに、ミリアはどうしてしまったの?)

「こちらがわたくしが集めたシンシアに関する証言です。本物の証として血判も押してありますので、お確かめください」

ミリアはそう言って陛下の前に跪き、手に持った羊皮紙を渡した。陛下もその内容を読み、ゆっくりとうなずく。そして大きく王笏を振り上げると、シンシアに向かって叫んだ。

「シンシア、貴様は王族を欺いた罪によって聖女の称号をはく奪する! よってレイナードとの婚約も破棄し、魔族への花嫁として我が国に尽くせ! 王妃を救ったことで処刑だけは許してやるが、明日の朝にはこの国から出ていけ!」

そのままダンと大きく音を立て王笏を振り下ろすと、陛下はレイナードとミリアのほうを振り向いた。

「レイナードの新しい婚約者は勇気をもって真実を語った、ミリア・イーステン侯爵令嬢とする!」

その言葉に二人は満面の笑みを浮かべ、手を握り合った。そして誰もシンシアのほうを振り返ることもなく、謁見の間から去っていく。残されたシンシアは護衛騎士に乱暴に促され、王宮の使用人部屋に監禁されることになった。

(ああ……そういうことなのね……)

茫然と事の成り行きを見ているしかなかったシンシアでも、ようやく目の前の出来事の意味がわかった。

(すべてはミリアがレイナード様と結婚したかったから。ううん。もしかしたら王妃になりたかったから?)

もともとレイナードに恋心を抱いていたわけじゃない。だからなのかシンシアにとって一番つらかったのは、親友だと思っていたミリアに裏切られたことだった。

「お父様、お母様、スカーレット、ごめんなさい……」

窓もない質素な部屋のすみで、シンシアは優しい両親と妹のことを思い涙した。

(もしかしたら私のせいで家族まで罰せられるかもしれない……!)

家族への処刑を考えるだけで、シンシアは居ても立っても居られなかった。そしてそのまま一睡もできず朝を迎えたころ、突然部屋の扉が開いた。

「ほら、あなたの聖女服よ。さっさと着なさい」

入ってきたのはミリアだった。昨日までの優しいミリアとは違い、煩わしそうに持っていた服をシンシアの顔めがけて投げつける。

「ミリア……なぜあんな嘘をついたの? レイナード様と結婚したいのなら相談してくれれば私――」

「まだわからないの? 私はあなたのなにもかもが嫌いだったのに。本当に馬鹿みたいに純粋ね」

「え……」

心のどこかで会って説明すれば、まだわかってもらえるのだと思っていた。しかしそんな最後の希望を嘲笑うかのように、ミリアは古びたローブを床に放り投げ、足で踏みつけた。

「ほら、早く支度しなさい。私はね、最初に会った時から嫌いだったの。侯爵家の私より強い浄化力をもったあなたを好きになれるわけないでしょう? それにあなたが現れるまでは、王妃になるのはこの私だったのよ!」

ギリリと歯ぎしりの音がするほど顔をゆがませ、ミリアは強引にシンシアを立たせる。

「だからね、理不尽に奪われたものは奪い返さなきゃ。最初に私から奪ったのはあなたなのだから、恨むなら自分自身を恨みなさい」

ミリアは満足そうに微笑み、シンシアの頭にヴェールをかけた。

「結婚おめでとう。ふふ。あなたはきっと良い生贄になれるわね。その絶望した顔、魔王も満足するはずよ」

薄い布地の奥に、ミリアの水晶が見えた。聖女の証である水晶のネックレス。浄化をする時は内側からキラキラと美しい金の粒が浮かび上がるのだ。しかし今目の前にあるそれは、どす黒い渦が巻いていた。

そこからどうやって馬車に乗ったのか、シンシアは覚えていない。気づくともう城を出ていて、ギルロとの国境付近に着いていた。

「降りろ!」

シンシアは乱暴に馬車から降ろされ、その場に突き飛ばされた。

「ギルロから迎えが来るらしい。ここで待っていろ!」

そう言うと馬車は逃げるように去っていった。ギルロとの国境付近は人が住んでいない荒野だ。本当に迎えが来るのかわからないが、シンシアは待つことしかできずその場に座り込んだ。

辺りはシンと静まり返っていて、人の気配はない。しかし不思議なことに色鮮やかな可愛い小鳥が空を楽しそうに飛んでいて、頬を通り抜ける風も心地よかった。

「変ね。どうしてこのあたりの空気は澄んでいるのかしら……?」

ここは魔族が住んでいるギルロとの国境付近なのに、まったくといっていいほど瘴気がない。それどころか深呼吸をしたくなるほど、清々しい空気なのだ。

そのうえここで過ごしているだけで、とても気分が良くなってきた。もちろんこれから自分が生贄になって魔族になぶり殺されることも知っている。それなのに、妙に幸せな気持ちが心の奥からわいてくるのだ。

(あまりにも急にいろんなことが起こったから、おかしくなっちゃったのかしら?)

そんなことを考えて鼻歌を歌っていると、遠くからでもわかるほど豪華な馬車が近づいてくるのが見えた。

「あれが、ギルロ国の迎え? まさかね……」

あんなにすごい馬車はインラスでも見たことがない。王族が式典などで使う馬車ですら、あの馬車と比べれば見劣りするだろう。しかも一台ではなく三台も続いている。

その様子にシンシアは自分の迎えではないと判断し、そっと道から外れた場所に移動しようと歩き始めた。その時だった。

「お待ちください! シンシア様!」

「え?」

自分の名を呼びかけるその声に、シンシアは振り返る。するとそこには慌てたように駆け寄ってくる男がいた。

「はあ、はあ。到着が遅くなってしまい申し訳ございません。ギルロ国の使者であるミゲル・ローバーと申します。まさかシンシア様がこの様な場所でお待ちになっているとは思わず、ご無礼をいたしました」

金糸の刺繍がふんだんにはいった貴族服を着たその男は、シンシアの前に跪き許しを請い始めた。予想もしていなかったその展開にシンシアは大あわてで状況を説明する。

「わ、わたくしこそ、申し訳ございません。その、馬車があまりにも豪華ですので、わたくしのお迎えではないと思ったのです。邪魔になってはいけないと離れただけなのですが……」

「そうでしたか! それにしてもなぜインラスの者はいないのでしょうか? お付きの侍女もいないようですし……。おや? お荷物は後で送ってくるのですか? そのような連絡はきておりませんが、これはいったい……」

着の身着のままで道に佇んでいることを、どう説明すればいいのかわからない。それにどうせ食われるだけなら持っていく物など必要ないでしょうと言える雰囲気でもなかった。

(それにこの人も魔族なのよね? インラス国の者とまったく同じに見えるわ。それどころか、かなりの高位貴族のように見える……)

てっきり魔族は頭に角が生えていたり、自分たちと容姿が違うのだろうと思っていた。しかし目の前にいるミゲルはいたって普通。それどころかインラス中の女性がうっとりとするほどの美形だった。

(それにしてもどう説明しようかしら。馬車が三台もあったのは私の荷物用なの? ……いいえ! もしかしてギルロへの貢物用だったのでは!?)

「も、申し訳ございません! わたくし何も準備してきておらず……!」

困ったシンシアがオロオロとしていると、男は「ふむ。これはまさか……」とつぶやいた後、にっこりとほほ笑み手を差し伸べた。

「シンシア様、お荷物のことはあとにして、まずは城にご案内いたしましょう。魔王様もお待ちですし、なによりお疲れでしょうから。さ、どうぞこちらへ」

ミゲルと名乗った男は優雅なしぐさでシンシアをエスコートすると、先ほどの立派な馬車に乗せてくれた。

「わあ! なんて素敵なの……!」

馬車は内装もとても美しく、乗り心地も素晴らしかった。ほんの少し窓を開けてみると、やはり瘴気はなく気持ちよい風が入ってくる。そのせいか、これから処刑されるかもしれないというのに、心が妙に弾んでくる。

「あれがギルロ国の門ですか?」

遠くに大きな門があり、そこにはたくさんの人が立っているのが見えた。しかも近づくにつれ大騒ぎしているような声が聞こえてくる。

「ギルロにはもう入っていますよ。あれは城下町に入る門です。ああ……、ここまでバカ騒ぎの声が聞こえてきますね。お恥ずかしいことです」

斜め前に座っているミゲルが、呆れたようにため息をついた。

(バカ騒ぎ? なにかあったのかしら?)

不思議に思っていると、すぐにどういう状況かわかった。

「ご結婚おめでとうございます!」

「シンシア王妃! 万歳!」

「聖女様がいらっしゃったぞ!」

(え? ええ? 歓迎されてる? それに王妃様って……)

城下町に入るやいなや、あちらこちらから歓迎の声が聞こえてきた。そっと外を見ると皆大喜びしていて、まるでお祭り状態だ。それによく見ると町全体が飾り付けられているようだ。

「こ、これは……?」

「申し訳ございません。魔王様のもとにシンシア様が嫁ぐと国民が知った瞬間からこの状態で、正直手に負えないのです。あの、あまりにも目に余る商品がありましたら、販売停止いたしますので」

「え? 商品?」

その言葉に再び外を見てみると、街道の看板に「新商品! シンシアクッキー」「期間限定! シンシアキャンディー」「ご成婚記念セール」「今なら二人の似顔絵カードつき!」と自分の名が入ったさまざまな記念商品が売り出されているのが見えた。

「す、すごい……!」

「悪気はないのですが、どうもお祭り好きな国民でして」

(これって本当に結婚するのかしら? 100年前の聖女様からの手紙では生贄を求めているということだったはず。それともギルロでは、結婚は生贄の隠語なの……?)

そう考えると残酷な風景だけど、この歓迎ぶりにも合点がいく。見たところギルロはインラスよりも非常に裕福な国のようだ。地図上でも領土は広く、わざわざ他国から王妃を迎える必要はない。それどころか権力争いを考えると、他国の妃など邪魔な存在でしかないはず。

「ミゲルさん。その、王宮についたら儀式があるのでしょうか?」

きっと生贄として魔王に捧げる儀式があるはずだ。なるべく痛くないほうが良いのだけど、心構えだけでもしておきたい。

そう思ってシンシアが質問したのだが、ミゲルは「儀式、ですか?」と戸惑ったような顔をしている。そして、しばらく首を傾げたあと、ポンと手を打った。

「ああ! 結婚式のことですか? もちろん盛大にしますが、まずは歓迎の宴を予定しております」

「歓迎の宴……」

「ええ、でももしお疲れならば、明日以降にすることも可能ですが」

「いいえ! 早く終わらせてしまいましょう!」

(こういったことはさっさと終わらせてしまったほうがいい。決心がにぶって恐怖にさいなまれるだけだもの)

シンシアがグッと拳を握りしめそう言うと、ミゲルは何か言いたそうに考え込み始めた。しかし二人が再び話す時間もなく、馬車は王宮についていた。

「ご結婚おめでとうございます、シンシア様!」

「さあ、こちらでお召し替えをいたしましょう」

「お茶の準備をいたしますが、お好きな茶葉はありますか? なんでもご用意させていただきます」

「お疲れでしたらお湯の準備も整っておりますが、いかがいたしましょう?」

数人の侍女が嬉しそうに世話をし始め、シンシアはあっけにとられるばかりだった。そして侍女たちに促されるように動いていると、気づけば美しいドレス姿になっていた。このドレスは魔王様からのプレゼントだという。

(こんな高価なドレス、初めてだわ……)

思えば婚約者だったレイナードからは、なにひとつ贈り物をされたことはなかった。婚約者として夜会に出る時も、聖女服を着ることを強制されていたくらいだ。

久しぶりに着たドレスに、シンシアは自然と笑みがこぼれた。貧しい家庭だったため、デビュタントですらこんな立派なドレスを着たことがない。無意識にゆらゆらとスカートを揺らしている自分に気づき、シンシアはハッと顔を上げた。

(私ったら何浮かれてるの! これは死に装束なのよ! 死のドレス!)

ギルロに入ってからというもの、どうも心が浮き立っている。シンシアはそんな自分にウンザリしながら、侍女に案内され魔王のもとへ歩いていった。

「こちらで魔王様がお待ちです」

案内された謁見の間の扉が開くと、シンシアの胸がドクンとはねた。目の前にいる魔王があまりにも美しかったからだ。

端正な顔立ちに、腰まであるプラチナブロンドの髪がキラキラと光っている。薄い唇が穏やかな弧を描き、シンシアを見つめる菫色の瞳は甘く優しい。

「遠いところ大変だったね。疲れているだろうが、少し話をしたい」

魔王が促すようにそっと手を差し出したことで、ようやくシンシアは視線を外すことができた。

(馬鹿! もう本当に私って馬鹿! これから生贄にされるというのに、なにを見惚れているの! これではいけないわ! さっさと終わらせてしまおう!)

シンシアは大きく息を吐くと、意を決したように魔王に向かって歩き出した。そしてスッと跪くと顔を伏せたまま話し始めた。

「魔王様、はじめてお目にかかります。わたくしシンシア・グローリーと申します。このたびは100年前に嫁いだ聖女様の命により、生贄としてやってきました。覚悟はできております。どうぞ慈悲の気持ちがあるのでしたら、すぐにでも儀式をして神のもとに旅立たせてもらえませんか?」

一息でそう言うと、シンシアは震える手にグッと力を込めた。

この発言も生贄の分際で無礼だと言われるかもしれない。それでも今のシンシアにとって長く待たされる時間はなにより恐ろしい。

(ううん。もうここで切り捨てられたほうがマシなのかも)

そう思って今か今かと魔王からの返事を待っていたが、しばらくたっても何も言葉が返ってこない。不思議に思って恐る恐る顔を上げてみると、ものすごく青ざめた顔の魔王が頭を抱えていた。

いや、頭を抱えていたのは魔王だけではなかった。迎えにきてくれたミゲルも、お世話をしてくれた侍女たちも、皆一様に泣きそうな顔をしている。その異様な光景にシンシアは恐る恐る声をかけた。

「あ、あの……みなさ」

「やっぱり嫌がられてるよ!」

「魔王様! お気を確かに!」

シンシアの声を掻き消すような魔王の嘆きに、周囲の者たちがいっせいに駆け寄っていく。そして魔王の肩にポンと手を置いては、口々に慰めの言葉を言い始めた。

「大丈夫ですよ! きっと話し合えばわかってもらえますって! ……たぶん」

「そうですよ! 魔王様、顔だけはいいから!……ですよね? みなさん!」

「そうそう! シンシア様に魅力をアピールしていきましょうよ!……ありますよね? 魅力」

そんな突然始まった妙な励ましのやり取りに、シンシアはただただ呆然と立ち尽くしていた。