黒須は昨夜、私が駅に戻った事を知ってるんだ。

あの時、まだホームにいたんだ。

「僕に会いにわざわざ地下鉄を乗り換えて戻って来たんだろう?」

その通りだと認めるのが嫌だった。

「どうして戻って来た?」

「どうしてって……」

声が弱くなる。

黒須の強い視線に射抜かれ、DVDを持つ指先が震えた。

「春音、どうして?」

優しい声で名前を呼ばれ、胸が苦しい。

これ以上、追い詰めないで欲しい。

目の奥が熱くなった。

彼を目の前にするといつも感情的になる。

「春音?」

黒須が心配そうに見てた。とても優しい表情だった。

自分が特別な存在なのかもしれないと錯覚してしまうぐらい。

「答えたくない?」

助け船を出すように黒須が言った。その言葉に黙って頷いた。

また黒須に負けた。

「わかった。帰るよ。春音に嫌な思いをさせたくないから。ここにも来ないから」

優しい言葉に涙ぐんだ。

「だから春音、泣かないで」

黒須の手が伸びて長い指先でそっと私の涙を拭った。

あの時、まだホームにいたんだ。

「僕に会いにわざわざ地下鉄を乗り換えて戻って来たんだろう?」

その通りだと認めるのが嫌だった。

「どうして戻って来た?」

「どうしてって……」

声が弱くなる。

黒須の強い視線に射抜かれ、DVDを持つ指先が震えた。

「春音、どうして?」

優しい声で名前を呼ばれ、胸が苦しい。

これ以上、追い詰めないで欲しい。

目の奥が熱くなった。

彼を目の前にするといつも感情的になる。

「春音?」

黒須が心配そうに見てた。とても優しい表情だった。

自分が特別な存在なのかもしれないと錯覚してしまうぐらい。

「答えたくない?」

助け船を出すように黒須が言った。その言葉に黙って頷いた。

また黒須に負けた。

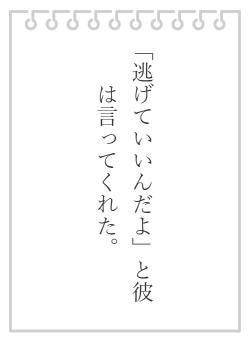

「わかった。帰るよ。春音に嫌な思いをさせたくないから。ここにも来ないから」

優しい言葉に涙ぐんだ。

「だから春音、泣かないで」

黒須の手が伸びて長い指先でそっと私の涙を拭った。