次の日。

大は今日も気持ちが沈んでしまい、何も手が付けられない状態が続いていた。

服装もダラダラになり、朝食も喉を通らない。朝からコーヒーしか口にしていない。

このまま、ずっとこうしていたら、自分はどうなるのか。

そんな事を考えてしまう。

すると、もう寝てしまうか、と思っていた時だ。

玄関のチャイムが鳴った。

誰だろうか。こんな夜に自分を訪ねてくれる人など、なかなかいない。

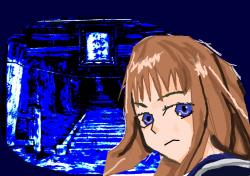

不安がりながら玄関へ向かい、鍵を開けた。

「はい……」

そこにはある人の姿があった。

顔は決して笑ってはいないが、とにかく抱き締めたくなるような可愛い人が。

部屋の奥は暗い。電気さえ点けていなかった。

その人はゆっくりと近付いてきた。そして大の腕を掴んだ。

『……今日、泊まっていい』

「是非とも」