『耳と呼ばれる者が、常に近くに居る。もし、声に出すのなら話す言葉には、気を付けて』

「っ……!!!!」

私は思わず声を出しそうになったけれど、両手に手を当てて堪えた。

そうか、ハビエル様はマチルダ様が放った『王家の影』が、常に傍に居ると思って暮らしているんだ……! これまで、ずっと何も知らない振りをして……?

「シャーロットの言いたいことは、わかるよ。俺も君が居ない時は、とても寂しい……」

ハビエル様は優しい声で語りかけながら、石板に文字を書いた。

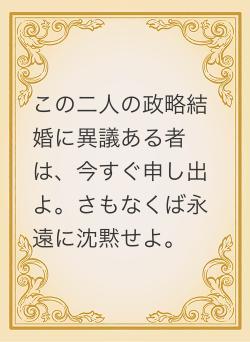

『その事については、お互いに筆談で話そう。わかった?』

こくこくと私が頷くと、彼は目を細めた。

「良い子だ。ロイクが脅すような言葉を使ったかもしれないが、もし『王家の影』であれば、俺の縁談相手に手出しなんてするはずはない。これまでの人生の中で、国家に反逆したという覚えもない。俺が国王陛下に忠実な配下であるならば、彼らは恐れることはない。むしろ心強い味方になってくれるはずだ。心配することはないよ」

「っ……!!!!」

私は思わず声を出しそうになったけれど、両手に手を当てて堪えた。

そうか、ハビエル様はマチルダ様が放った『王家の影』が、常に傍に居ると思って暮らしているんだ……! これまで、ずっと何も知らない振りをして……?

「シャーロットの言いたいことは、わかるよ。俺も君が居ない時は、とても寂しい……」

ハビエル様は優しい声で語りかけながら、石板に文字を書いた。

『その事については、お互いに筆談で話そう。わかった?』

こくこくと私が頷くと、彼は目を細めた。

「良い子だ。ロイクが脅すような言葉を使ったかもしれないが、もし『王家の影』であれば、俺の縁談相手に手出しなんてするはずはない。これまでの人生の中で、国家に反逆したという覚えもない。俺が国王陛下に忠実な配下であるならば、彼らは恐れることはない。むしろ心強い味方になってくれるはずだ。心配することはないよ」