疲れていたシェイラは、イーヴの腕の中でそのまま眠りに落ちた。

夢うつつに、彼が小さく笑ってベッドまで運んでくれたこと、そして額に柔らかなキスをもらったことだけ、覚えている。

次に目を覚ましたら、昼だった。窓の外の太陽は随分高い位置にあり、明るい日差しが窓辺を照らしている。

広いベッドの上にはシェイラ一人で、イーヴの姿は部屋の中にもない。そのことに少し寂しくなりながらよろよろと起き上がると、シェイラは着替えのために立ち上がった。

浴室の鏡を見つめて、シェイラは眉を顰めた。傷ひとつない白い首筋にばかり、視線を向けてしまうのだ。

番いの証のことなんて、聞いたこともなかった。きっとイーヴは、それを人間であるシェイラに教えるつもりはなかったのだろう。

いつかシェイラが寿命を迎えたら、イーヴは竜族の誰かと結ばれる。その人に、彼はきっと番いの証を贈るはずだ。

自分の寿命が尽きるまでの間だけでいいからイーヴにはこちらを見ていてほしいと願い、それは確かに叶ったのに、自分が死んだあとですらもイーヴの心を縛りつけておきたいと思ってしまう。彼の唯一の伴侶になりたいと、願ってしまう。

イーヴに関しては、どこまでも欲深くなってしまうなとシェイラはため息をついた。

部屋に戻ったシェイラは、テーブルの上にイーヴの手紙が置いてあることに気づいた。

軽食を用意しているので、目覚めたらエルフェに声をかけること、食事をとったらまたベッドで身体を休めるよう書かれている。

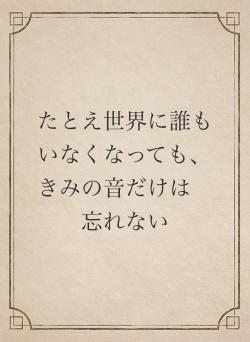

少し右肩上がりのその文字を指先でなぞって、シェイラはメモを抱きしめた。イーヴの本心や未来のことは分からないし、番いにはなれないけれど、彼はこんなにもシェイラのことを大切にしてくれている。これ以上を望むのは、きっと贅沢すぎるのだ。

夢うつつに、彼が小さく笑ってベッドまで運んでくれたこと、そして額に柔らかなキスをもらったことだけ、覚えている。

次に目を覚ましたら、昼だった。窓の外の太陽は随分高い位置にあり、明るい日差しが窓辺を照らしている。

広いベッドの上にはシェイラ一人で、イーヴの姿は部屋の中にもない。そのことに少し寂しくなりながらよろよろと起き上がると、シェイラは着替えのために立ち上がった。

浴室の鏡を見つめて、シェイラは眉を顰めた。傷ひとつない白い首筋にばかり、視線を向けてしまうのだ。

番いの証のことなんて、聞いたこともなかった。きっとイーヴは、それを人間であるシェイラに教えるつもりはなかったのだろう。

いつかシェイラが寿命を迎えたら、イーヴは竜族の誰かと結ばれる。その人に、彼はきっと番いの証を贈るはずだ。

自分の寿命が尽きるまでの間だけでいいからイーヴにはこちらを見ていてほしいと願い、それは確かに叶ったのに、自分が死んだあとですらもイーヴの心を縛りつけておきたいと思ってしまう。彼の唯一の伴侶になりたいと、願ってしまう。

イーヴに関しては、どこまでも欲深くなってしまうなとシェイラはため息をついた。

部屋に戻ったシェイラは、テーブルの上にイーヴの手紙が置いてあることに気づいた。

軽食を用意しているので、目覚めたらエルフェに声をかけること、食事をとったらまたベッドで身体を休めるよう書かれている。

少し右肩上がりのその文字を指先でなぞって、シェイラはメモを抱きしめた。イーヴの本心や未来のことは分からないし、番いにはなれないけれど、彼はこんなにもシェイラのことを大切にしてくれている。これ以上を望むのは、きっと贅沢すぎるのだ。