修ちゃんが亡くなったのは去年、私たちが中学三年生の冬のことだった。

場所は、私の家から少し離れた駅のホーム。夜の九時半くらいのことだった。

線路に落ちてしまった女の子を助けようとして、修ちゃんも線路に降りたのだという。女の子は修ちゃんがホームへと押し上げたおかげで助かったけれど、その時にはもう特快の電車が迫っていて——その先のことは、つらくて想像もできない。

事故が起こる少し前、修ちゃんは私に電話をしていた。

〝今日さ、友達と横浜に行ってきたんだ。でさ、芽依にもお土産買ってきたからこれから届けに行ってもいい?〟

修ちゃんはいつにも増して陽気な様子だった。

いつも明るい修ちゃんだけれど、こんなに浮かれているのははじめてに思えた。横浜という場所も、いつもお小遣いを貯められず金欠の修ちゃんにしては珍しい。よっぽど楽しかったんだろうな、と微笑ましく思いながら、その高揚した声を聞いていた。

〝横浜? いいなぁ、私行ったことないや。どうだった?〟

〝いや、すげー楽しかった。中華街回って、船の博物館見て、でかい公園練り歩いてさ。芽依も今度、一緒に行こうぜ〟

頷きながら、声の向こうから響いてくる踏切の音を感じていた。

駅が近いのかもしれない。

〝でさ、お土産。いろいろ買ってきたんだ。芽依、まだ寝ないだろ? あとで玄関まで出てこれる?〟

言われて、私はスマホを耳に当てたままカーテンの向こうを覗いた。

外は、冷たい雨が降っていた。先ほどいきなり降り始めたのだ。

窓枠に触れると、じわりと指先の体温が奪われていく。

〝うーん……。でも、もうすぐ九時だよ。これから雨も強くなるっていうし。明日学校でも会えるんだから、明日でいいんじゃない?〟

〝まぁ、いいじゃん。ナマモノ買っちゃったから早く渡したいんだよ。ちょっと話したいこともあるしさ〟

声色から、どうしても今会いたい、という気持ちが伝わってくる。それを感じて困ってしまった。

いつもなら断るべき時間帯。両親だって、よく知った修ちゃんが相手でもきっといい顔はしない。

でも、いいか、と思った。

〝別にいいけど……無理はしないでね〟

それが、私と修ちゃんの最後の会話だった。

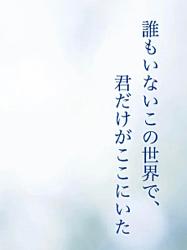

——どうしてあの日、私は修ちゃんの申し出を断らなかったんだろう。

修ちゃんは小さい頃は私の家の近くのマンションに住んでいたけれど、中学生になったタイミングで引っ越していた。だから、こんなに夜に私に会おうとしたら遠回りになって、帰りが遅くなってしまうことなんてわかっていたのに。

私に会いに来ようとしなければ修ちゃんはあの路線を通らず、事故に遭うこともなかったのに。

私があの時、止めていれば。

雨なんだからと、もっと強く断っていれば。

私がもっとよく、修ちゃんのことを考えていれば……。

当時、修ちゃんの事故のことは全校生徒に知らされた。

だから、高校から編入してきた荻原くんも修ちゃんの噂を聞いたことはあったかもしれない。四月に入学して今日までの十ヶ月間、誰かが話をしているのを耳に挟んだこともあったかもしれない。

でも、そのことを私がずっと気にしている、ということは誰も知らないはずなのに。

どうして私のことを知っていたの?

どうして私が、修ちゃんの死に関わっていることを知っていたの?

……胸が苦しくて、たまらない。