——どういうこと?

混乱して、考えは形になりそうにない。

それでも、私は走りながら今起きたことを懸命に振り返っていた。

修二。たしかにそう聞こえた。

二人の会話の中に、自然に入ってきた単語だった。まるでそこにあるのが当たり前、みたいに存在していた。

なんで?

どうして?

なんで二人は修ちゃんのことを知ってるの?

私と修ちゃんとは違う中学に通っていた二人。修ちゃんとは会ったことがないはずなのに。

最初から、二人は修ちゃんのことを知っていたの?

じゃあなんで、今までそのことを話してくれなかったの?

とにかく、全力で走った。すべてから振り切るように。

でも、やっぱり蓮くんの足にはかなわなくて。

A組に入り、鞄を手にして廊下を出たところで——蓮くんの腕に捕まった。

「待って!」

その声も聞かずに腕を振り解こうと、全力で引く。でも蓮くんは私の力にも微動だにしないで、ただただ、待って、という言葉を繰り返した。

蓮くんの顔を見上げる。蓮くんのこんなに焦った表情は、見たことがなかった。

でも、私もとても冷静でなんていられない。

何から話せばいいのかわからない。

「……今の、どういう意味? なんの話? なんで……修ちゃんが出てくるの?」

私も蓮くんも、まだ息を切らせたままだ。

でも、私は自分の気持ちを吐き出すので精いっぱいだった。

「修ちゃんと、知り合いだったの? なんで教えてくれなかったの? 私、もしかして……何か、騙されてた? 二人に、騙されてたの?」

「待って。ちゃんと話すから。聞いて」

「二人とも、修ちゃんといつ、何の話をしたの? ……修ちゃんに頼まれたから、私に近づいてきたの?」

そこまで言って、また涙が溢れた。泣きたくなんか、ないのに。

悔しいのか、悲しいのか、自分でもわからない。なにがなんだかわからない。

ただ、二人の言葉の中には〝修ちゃんのために〟という気持ちが存在していて、そのために私は動かされていたのだとしか感じられなかった。

「違うよ」

最後の問いに対してだけ、蓮くんは即座に否定した。でも、信じていいのかわからなかった。

私は、修ちゃんのために、蓮くんと出会わされてた……?

すべては、修ちゃんの〝お願い〟だったの……?

修ちゃんのことは、大切に思ってる。でも、なぜかはわからないけれど、二人に裏切られたような気持ちがどうしても拭えなかった。

「……私、大丈夫だよ。もう死のうなんて考えないから。蓮くんが心配しなくても、大丈夫だから……」

私は膝から崩れ落ちるように、ずるずるとしゃがみ込んだ。

蓮くんも中腰になっていく。その拍子に、私の腕を掴む、その力が弱まっていく。

「芽依ちゃ……」

「大丈夫だよ、蓮くん。……無理して、私のそばになんかいなくていいから!」

思い切り腕を払いのけると、思いのほか簡単に蓮くんの手は離れた。

そのまますぐに立ち上がり、まっすぐに廊下を走った。一人、私の上履きが地を叩く音だけが響いていた。

なんで、こんなに悲しいんだろう。

なんで、こんなに苦しいんだろう。

ただただ今は、もう何も考えたくなかった。真実を知りたい、という気持ちすらも消え失せていた。

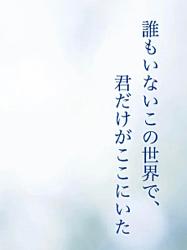

闇に染まりつつある廊下を、私は一人、走り続けた。