〝君の秘密、知ってる〟

そのメールに気づいたのは、朝の教室でのことだった。

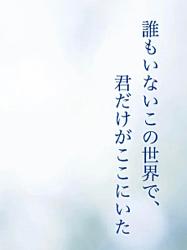

まだ誰もいない教室はしんと静かで、遠くから運動部のかけ声だけが響いていた。

暖房のついていない室内は少しだけ肌寒い。二月といってもまだ春は遠くて、登校してもコートを脱ぐのをためらってしまうような、いつもの朝。いつもの教室。

だけれどスマホの向こう側だけはいつもとは別世界のようで、私は鞄を下ろすことも忘れたままその場に立ち尽くしていた。

「……何、これ」

思わず一人呟く。そしてぼんやりとしたまま、画面に浮かぶ一文を見つめていた。

不可解なメールだった。

受信したのはたった今、八時五十六分。タイトルも前置きもない、シンプルなメールだった。

誰から送られてきたものかもわからない。私のスマホにはその送信者の登録がないから、本来名前が表示される場所にはかわりに知らないメールアドレスが表示されている。

誰が送ってきたのだろう。いや、それよりも気になるのはその内容だ。

君の、秘密。

私の……秘密。

どういう、意味?

頭の中が真っ白になって、気づけば思考が止まっていた。視線は無意味に文章をなぞるばかりでその内容をきちんと捉えようとしてくれない。しばらくの間、私は画面を見つめたまま呆然としていた。

なんだろう。

なんで、こんなメールが。

なんで、私に。

——なんで、今日に、限って。

「おはよ!」

不意に室内に元気な声が響いて、体がびくりと揺れてしまった。

振り返ると、クラスメイトの井上さんがこちらに歩いてくるところだった。

井上さんは教室を斜めに横断し、ずんずんとこちらへ向かってくる。そして私のひとつ前の席に鞄を置くと、にこりと笑った。

いつもの挨拶、いつもの笑顔。つい、ふわりと揺れる彼女の長いパーマの髪を見つめる。

それと同時に、私は無意識にスマホを胸に押し付けていた。

「……おは、よう」

「相澤さん、相変わらず朝早いねー。そんなに早く来てさ、授業中眠くなんない?」

井上さんは言いながら、演技がかった調子であくびをしてみせる。だけれど私はそれどころじゃない。今受信したメールのことで頭がいっぱいだった。

それでなくても井上さんとはあまり関わりたくないのに、彼女はこちらの気も知らずににこにこと私の返しを待っている。なんなんだろう。ただ席が前後というだけの、特別仲がいいわけじゃないクラスメイトのことなんて無視してくれてかまわないのに。

つい黙り込んでいると、井上さんは訝しむように首を傾げた。

「どうかした?」

「な……なんでも、ない」

首を振ってみせると、井上さんはもう一度笑い直してようやく席に座った。

鞄の中身を取り出し始める井上さんを確認しつつ、スマホへと目を戻す。先ほどと変わらない一文は、目にした途端にひやりと心を凍らせるようだった。

迷惑メール、なのだろうか。

電子機器には疎い私だけれど、そういうメールが世の中に蔓延している、ということくらいは知っていた。

ニュースで見たことがある。メールの中にあるリンクにアクセスしたせいで詐欺にあった……なんていう話。

このメールにはなんのリンクもついていないけれど、もしかしたら迷惑メールにもいろいろな種類があるのかもしれない。例えば、意味深なメッセージをたくさんの人に送りつけて、返信した人をターゲットにするとか。「秘密を知ってる」なんて送られてきたら誰だって気になるに決まってる。そして、反応した人を相手に、あの手この手を使ってお金をせしめるんだ。

画面の向こうにいるのはきっと、ただの犯罪者。だからそんなに気にする必要なんてない。

そう思っているのに、なぜか心の中に黒い靄がふつふつと湧き上がっていくのを感じる。

……なんだろう、この気持ちは。

私の秘密を知ってる、なんて……。

「——相澤さん、スマホ持ってたんだ」

ふと、井上さんが私に背を向けたまま口を開いた。

その言葉に、ぴたりと体が固まった。

思わず後ろ手にスマホを隠す。それと同時に、井上さんが勢いよく振り向いた。

「私、相澤さんがスマホ見てるところはじめて見たかもー。なんか新鮮」

「……あ、スマホ……私、あんまり使わないから……。親に、連絡用に持ってなさいって言われてるだけで……」

「そーなんだ。ね、番号交換しない? せっかくだし」

え、と声が出た。

何がせっかくなのかわからない。

別に、井上さんとは連絡を取り合うような仲でもないのに。交換したところで話すことなんて何もない。無意味だ。

だけれど、井上さんにとって連絡先の交換は朝の挨拶と同じくらい軽いものなのか、にこやかな笑みで私を見つめてくる。

「ね、いいでしょ。山口先生の変顔写真送ってあげるー。レア物だよ」

「い、いい……。私、メールとかしないから」

「まぁまぁ。そう言わずに」

井上さんは立ち上がると、私の真横へとやってきた。

そして躊躇なく、私の背中側へと手を伸ばしてくる。後ろに隠しているのはバレバレみたいだ。慌てて後方へと下がったものの、窓際の席は逃げ場がなくて、あっという間に追い詰められてしまった。

あまりの強引さに声が上ずる。

「あのっ……、私、本当に」

「いいじゃん。そうだ、クラスのグループチャットも入っちゃおうよ。眺めてるだけでも楽しいからさぁ」

井上さんの手が私の指先に触れる。

動揺して、思わず叫んだ。

「……そういうの、いらないから!」

その瞬間、手のひらの中のスマホがぶるりと震えた。

心臓が跳ねて、体ごと揺れそうになった。

指先に伝わる、二回の細かいバイブ。メールだ。手の中の四角い板が、急に息を吹き込まれたかのように私を呼んでいた。

思わず画面に目を向ける。

スマホを持ち始めてから一度も変えていない水色の壁紙に、小さな通知ボックスが浮かび上がっていた。

〝君の秘密。本当はみんなと仲よくしたいのに、わざと嫌われるように振舞ってる〟

体が固まった。

——なに、これ。

「……メール?」

井上さんが私の様子に気づいて、画面を覗き込もうとする。

はっとして、その体を押しのけた。

「ご、ごめん。私、ちょっと……トイレ!」

そう言い残し、スマホを握りしめたまま教室を出た。

背後に立ったままの、きょとんとした井上さんの顔が目に浮かぶ。でも今は、彼女の私に対する心証なんてどうでもいい。とにかくメールだ。このメールを、ちゃんと確認しないと。

私は無我夢中で、誰もいない廊下を走った。