このレストランに負けないくらい眩しい笑顔と、優しい視線。

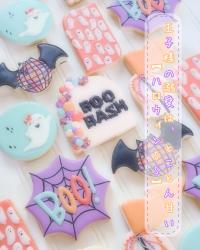

私のためにと思って用意してくれたこのケーキが、より一層輝いて見える。

「リボンがかかってるのはね、ちゃんと理由があるんだよ?」

「っ…理由、ですか?」

もういっぱいいっぱいなのに、まだなにか言おうとしている先輩。

「…出会った頃より、どんどん芙羽梨への気持ちが大きくなってる。それがね、時々溢れちゃいそうになるんだ。多分、それを見せたら芙羽梨に嫌われちゃうくらいに重たい。だから…リボンをして、それを閉じ込めたのがこのケーキ。これに全部が入り切るような大きさじゃないけど、まだもうちょっとだけ我慢できるように…って」

「っ…そんなの…」