別れの日が決まっている恋は、こんなにもつらいものなのか。逢えば逢うほど、切なさが加速する。

マツアはその感覚に耐えきれず、眠れぬ夜をいくつも数えた。

夢の中に堕ちていくときだけが、ほんの少し現実から逃げられる時間だった。

冬休みに入ると、朝から夕方まで、二人はずっと一緒にいた。

スマホで他愛ない写真を撮り合い、浜辺では凍える風に震えながら、

互いの片方の手袋を脱いで、恋人繋ぎをした。

マツアの瞳に揺れる悲しみは、セイラの胸に痛く刺さった。

(何かを隠している……)

そう感じていたが、問い詰めれば、この関係が一瞬で泡のように消えてしまう気がして、言えなかった。

冬休みが終わり、セイラにとって最後の三学期が始まった。

地元の小さな会社に就職が決まっていたセイラ。

だが――

「就職先、決まったよ」

そうマツアには伝えたけれど、「地元だ」とは、なぜかまだ言えずにいた。

ある日、マツアはぽつりと告げた。

「セイラさん、僕は……父に逢いに行くことにしたよ」

その呼び方に、セイラは息をのんだ。

――“先輩”じゃない。“さん”と呼んだのは、これが初めてだった。

何かが終わり、そして何かが始まる。そんな予感が胸をよぎった。

「そう……。どこにいるのか、わかったんだね」

「うん。遠いよ。とても遠い、この海の果てにいるんだ」

「……しばらく、逢えないってことか」

「何、泣いているんだよ、マツア」

「一緒にいたい。ずっとそばにいたい」

――かわいいヤツだな、マツア。

(あたしたちの心は、いつも一緒だよ)

その言葉を、セイラはそっと飲み込んだ。

東京での就職をやめ、地元に残る決意をしたことも、まだ伝えられずにいた。

---別れまで、あとどれくらい?

そのフレーズが、今度はセイラの耳の奥で繰り返された。

無意識に、彼女はマツアの鼻をつまんだ。

「一緒だよ、ずっと。心は、いつも」

ふたりは、ためらいもなく唇を重ねた。

涙が頬をすべっていく。

それが愛しさの涙なのか、悲しみの涙なのか、わからなかった。

いろんな想いが混ざり合って、切なさという形になっていた。

「この浜辺が、あたしたちの待ち合わせ場所だよ、マツア」

「……うん」

「だから、あたしはここで待ってる」

「……東京には?」

マツアの問いかけに、セイラはもう一度、彼の唇をそっと塞いだ。

「ここで、待っているから」

※ ※ ※

---別れまで、あと……1日

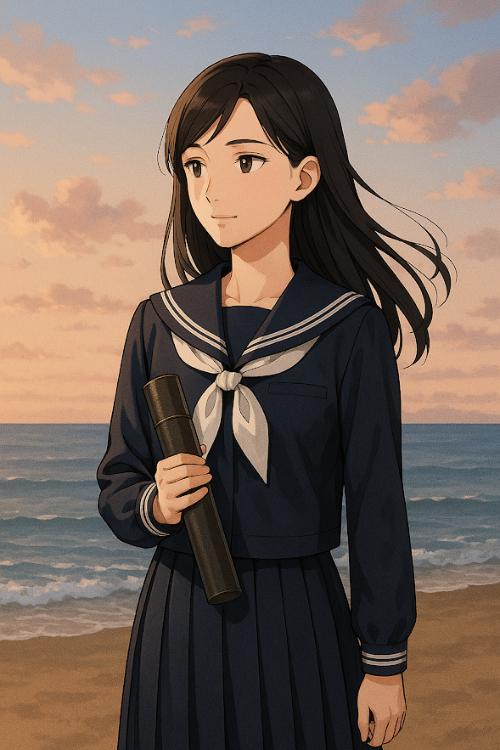

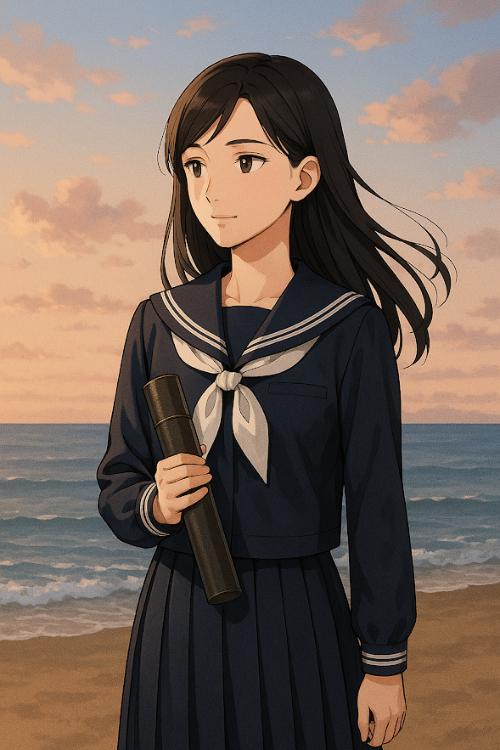

そして、卒業式が来た。

セイラが卒業証書を受け取る後ろ姿を、在校生席からマツアは静かに見つめていた。

マツアは涙が、止まらなかった。

胸の奥が、引き裂かれるように痛んだ。

卒業式が終わって、セイラは校内を探し回った。けれど、マツアの姿はどこにもなかった。

卒業証書を握りしめたまま、セイラは街を彷徨い、そして……いつもの浜辺へとたどり着いた。

そこには、何もなかった。

冷たい海風が吹きつけ、冬の海が広がっているだけだった。

でも、ふと顔を上げたセイラは、その先に――

ほんの微かな、春の気配を感じた。

それはまるで、マツアの気配のようだった。

「マツア……ここで、待っているからね」

マツアはその感覚に耐えきれず、眠れぬ夜をいくつも数えた。

夢の中に堕ちていくときだけが、ほんの少し現実から逃げられる時間だった。

冬休みに入ると、朝から夕方まで、二人はずっと一緒にいた。

スマホで他愛ない写真を撮り合い、浜辺では凍える風に震えながら、

互いの片方の手袋を脱いで、恋人繋ぎをした。

マツアの瞳に揺れる悲しみは、セイラの胸に痛く刺さった。

(何かを隠している……)

そう感じていたが、問い詰めれば、この関係が一瞬で泡のように消えてしまう気がして、言えなかった。

冬休みが終わり、セイラにとって最後の三学期が始まった。

地元の小さな会社に就職が決まっていたセイラ。

だが――

「就職先、決まったよ」

そうマツアには伝えたけれど、「地元だ」とは、なぜかまだ言えずにいた。

ある日、マツアはぽつりと告げた。

「セイラさん、僕は……父に逢いに行くことにしたよ」

その呼び方に、セイラは息をのんだ。

――“先輩”じゃない。“さん”と呼んだのは、これが初めてだった。

何かが終わり、そして何かが始まる。そんな予感が胸をよぎった。

「そう……。どこにいるのか、わかったんだね」

「うん。遠いよ。とても遠い、この海の果てにいるんだ」

「……しばらく、逢えないってことか」

「何、泣いているんだよ、マツア」

「一緒にいたい。ずっとそばにいたい」

――かわいいヤツだな、マツア。

(あたしたちの心は、いつも一緒だよ)

その言葉を、セイラはそっと飲み込んだ。

東京での就職をやめ、地元に残る決意をしたことも、まだ伝えられずにいた。

---別れまで、あとどれくらい?

そのフレーズが、今度はセイラの耳の奥で繰り返された。

無意識に、彼女はマツアの鼻をつまんだ。

「一緒だよ、ずっと。心は、いつも」

ふたりは、ためらいもなく唇を重ねた。

涙が頬をすべっていく。

それが愛しさの涙なのか、悲しみの涙なのか、わからなかった。

いろんな想いが混ざり合って、切なさという形になっていた。

「この浜辺が、あたしたちの待ち合わせ場所だよ、マツア」

「……うん」

「だから、あたしはここで待ってる」

「……東京には?」

マツアの問いかけに、セイラはもう一度、彼の唇をそっと塞いだ。

「ここで、待っているから」

※ ※ ※

---別れまで、あと……1日

そして、卒業式が来た。

セイラが卒業証書を受け取る後ろ姿を、在校生席からマツアは静かに見つめていた。

マツアは涙が、止まらなかった。

胸の奥が、引き裂かれるように痛んだ。

卒業式が終わって、セイラは校内を探し回った。けれど、マツアの姿はどこにもなかった。

卒業証書を握りしめたまま、セイラは街を彷徨い、そして……いつもの浜辺へとたどり着いた。

そこには、何もなかった。

冷たい海風が吹きつけ、冬の海が広がっているだけだった。

でも、ふと顔を上げたセイラは、その先に――

ほんの微かな、春の気配を感じた。

それはまるで、マツアの気配のようだった。

「マツア……ここで、待っているからね」