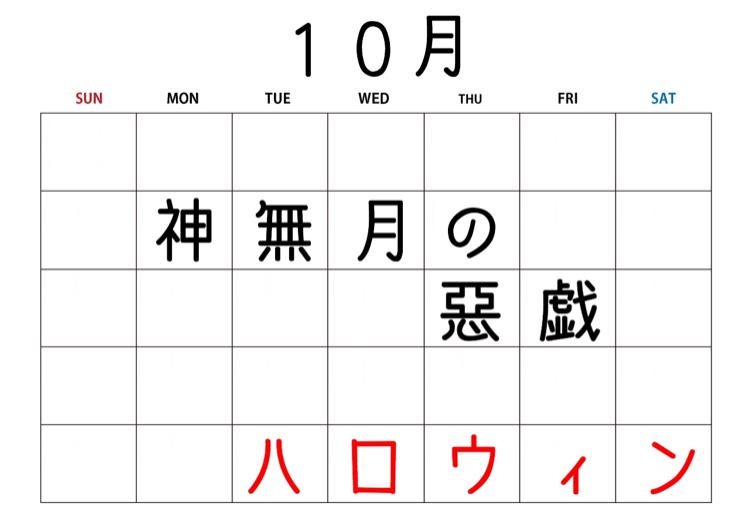

「あの、とりあえずもうちょっと悪戯してもいいですか?」

「ダメ、です」

囁くように艶っぽい声を吐き出す彼。自分がそう言えば私が言うことを聞くと思っているんだ絶対。その手には乗るものか。

「え、困る。無理、拒否権ないから」

「でも、いい?って聞いてきたのはそっちでしょ」

「でも、この流れは可愛く“いいよ”っていうのが普通でしょ」

「私、別に可愛くないもん」

本当に可愛くないな。なんて言った後で自分が情けなくなる。狡いな本当に。私ばかりが好きみたいで嫌だ。

ぽつりと、小さく言葉を溢した。

「トリックオアトリート」

そう空気を震わせれば彼は目尻を垂らして「ごめんお菓子持ってない」なんて甘ったるい声で答えるから。

「……じゃあ、悪戯します」

コツンとぶつかったおでこを離して、私はそっと彼の唇に自分のそれを重ねた。

重ねるだけの軽いキス。体が、全身が熱い。

恥ずかしくなってパッと離せば、目の前の綺麗な顔は妖しく口角を上げた。

「可愛い」

「……え」

「なにそれ、反則でしょ。もう、絶対逃してあげない」

と、彼の舌が再び私の唇を割って入ってくる。甘い、甘いキスの嵐。そっとソファの肘掛けに体を倒され、覆いかぶさった彼を下から見上げる。

訂正。童顔中学生疑惑はやっぱり疑惑で。正真正銘、彼は立派な大人の男だ。

「トリックオアトリート」

彼のその言葉に、お菓子を持たない私はふるふると首を振った。