「吉鷹――――!!」

ふいに大声で名前を呼ばれて顔を上げると、浴衣の前をはだけさせ懸命に走ってくる彼の姿が―――

「社長……」

びっくりして目をまばたくと、私の頬に熱い何かが伝い落ちた。

良かった。彼は無事だ―――怪我一つしていない。

良かった

それが涙であることに気づくのは―――少々の時間を要した。

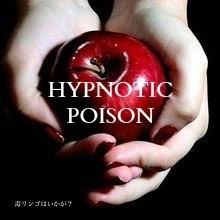

「悪いな。はぐれて。お前が好きそうなリンゴ飴売ってたから。ちょっとの間だったし、戻ってくりゃ問題ないかと思って」

ズイ

そう差し出されたのは透明のセロファンに包まれたリンゴ飴。

まるで子供が戦利品として勝ち取った商品のように誇らしげに出されて、私はおずおずと受け取った。

いえ…私いつリンゴ飴が好きだと言いました??

まぁ嫌いじゃないですが。

私がそれを受け取ると、彼の指がそっと私の頬に這わせられた。

まるで壊れ物を扱うような丁寧な指先でそっと頬を撫でられ

「泣くほど寂しかったのか?」

と聞かれ、

「違います」

私は即答。

「ちょっと目にゴミが入っただけです」

悔し紛れにそう言うと、彼は私の言い訳をまるで気にしてないようにそっと屈みこんだ。

「鼻緒―――切れてやがる。痛かったろ?」