お弁当の用意から、気合が入る。

ミツの分は私が作った。

家庭的なところ、アピールしないとね。

いつか。

誰かと結婚するとしても、いい奥さんになれないし。

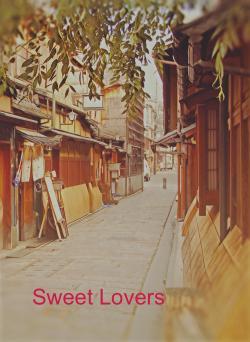

ミツが小さい頃家族でよく来たという高原に到着。

「ねぇ、ハナ。

ここ、オレらの"秘密の場所"にしよ?

何か話すことあったら、ここに来て話すの。

ちょっとしたことでも、大事な話でも、何でもいいからさ。

合言葉は、"いつもの場所"でな。

これでお互いが分かるから。」

「うん!いいよ!

なんか秘密基地みたい!

この感覚、懐かしい!」

「……ガキ。」

「ガキって何よ!

ガキはないでしょ!

まだ全然大人っぽくはないけど、大人には近づいてるのに!」

私はミツの膝をポコポコ叩きながら言う。

「ゴメン。

冗談だよ。」

そう言ったとき、甘い空気をぶち壊すように、着信音が鳴り響く。

鳴ったのは、ミツの携帯だ。

「兄さんだ。

出ていい?」

「うん。」

私は、会話をあまり聞かないように、少し離れた。

「そ……それ、ホントなの兄さん!

今どこかって?

昔家族でよく来た高原だよ。

わかった!

ありがとう。」

いつも冷静なミツの声が慌てている。

「どうしたの?」

「ハナを嫌な目に遭わせた犯人が捕まったらしいんだ!

今から兄さんと宝月検事が犯人たち連れてくるって……

本当にソイツらか、確認してほしいんだって。

傷を抉ることになって悪いけど、って申し訳なさそうにしてたよ。」

「うん、いいよ別に。

ソイツらの顔拝んでボコボコにしてやりたいくらいだし。」

本当は、ボコボコにできるほど腕力なんてないし、武道とかもてんでダメだけど。

「ところでミツ、よくわかったよね。

あの日、私があんな目に遭ってるって。」

いつか私がミツとレンにあげた、星とハート、クローバーのブローチ。

あれにはテレパシー機能があったらしい。

……そんなの知らなかった。

ミツと話しながら、お弁当を広げる。

「……ハナ、美味いよ。

ハナは、結婚したら料理上手な、いい奥さんになりそう。」

っていうか、その漢字二文字はまだ早いよ。

そのワードは、成人と呼ばれる年齢に近くなってから出すものじゃないのかな?

そうは言うものの、ミツとの結婚生活を想像して、少し照れる。

どんな感じなんだろう、結婚、って。

「あ、ありがとう。

そう言われると嬉しい。」

食べ終えたお弁当を片付けているうちに、赤紫の車が、私たちの近くに停まった。

検察官をしているミツのお兄さんの車だ。

ミツの分は私が作った。

家庭的なところ、アピールしないとね。

いつか。

誰かと結婚するとしても、いい奥さんになれないし。

ミツが小さい頃家族でよく来たという高原に到着。

「ねぇ、ハナ。

ここ、オレらの"秘密の場所"にしよ?

何か話すことあったら、ここに来て話すの。

ちょっとしたことでも、大事な話でも、何でもいいからさ。

合言葉は、"いつもの場所"でな。

これでお互いが分かるから。」

「うん!いいよ!

なんか秘密基地みたい!

この感覚、懐かしい!」

「……ガキ。」

「ガキって何よ!

ガキはないでしょ!

まだ全然大人っぽくはないけど、大人には近づいてるのに!」

私はミツの膝をポコポコ叩きながら言う。

「ゴメン。

冗談だよ。」

そう言ったとき、甘い空気をぶち壊すように、着信音が鳴り響く。

鳴ったのは、ミツの携帯だ。

「兄さんだ。

出ていい?」

「うん。」

私は、会話をあまり聞かないように、少し離れた。

「そ……それ、ホントなの兄さん!

今どこかって?

昔家族でよく来た高原だよ。

わかった!

ありがとう。」

いつも冷静なミツの声が慌てている。

「どうしたの?」

「ハナを嫌な目に遭わせた犯人が捕まったらしいんだ!

今から兄さんと宝月検事が犯人たち連れてくるって……

本当にソイツらか、確認してほしいんだって。

傷を抉ることになって悪いけど、って申し訳なさそうにしてたよ。」

「うん、いいよ別に。

ソイツらの顔拝んでボコボコにしてやりたいくらいだし。」

本当は、ボコボコにできるほど腕力なんてないし、武道とかもてんでダメだけど。

「ところでミツ、よくわかったよね。

あの日、私があんな目に遭ってるって。」

いつか私がミツとレンにあげた、星とハート、クローバーのブローチ。

あれにはテレパシー機能があったらしい。

……そんなの知らなかった。

ミツと話しながら、お弁当を広げる。

「……ハナ、美味いよ。

ハナは、結婚したら料理上手な、いい奥さんになりそう。」

っていうか、その漢字二文字はまだ早いよ。

そのワードは、成人と呼ばれる年齢に近くなってから出すものじゃないのかな?

そうは言うものの、ミツとの結婚生活を想像して、少し照れる。

どんな感じなんだろう、結婚、って。

「あ、ありがとう。

そう言われると嬉しい。」

食べ終えたお弁当を片付けているうちに、赤紫の車が、私たちの近くに停まった。

検察官をしているミツのお兄さんの車だ。